近日,研究院顾忠泽院长/张娟副院长研究团队在国际知名期刊 Nature Communications Biology 在线发表题为“Development of an AI model for DILI-level prediction using liver organoid brightfield images”(《基于肝类器官明场图像开发DILI等级预测AI模型》)的论著。这是研究院将器官芯片与人工智能技术相融合,在药物研发领域取得的又一突破。

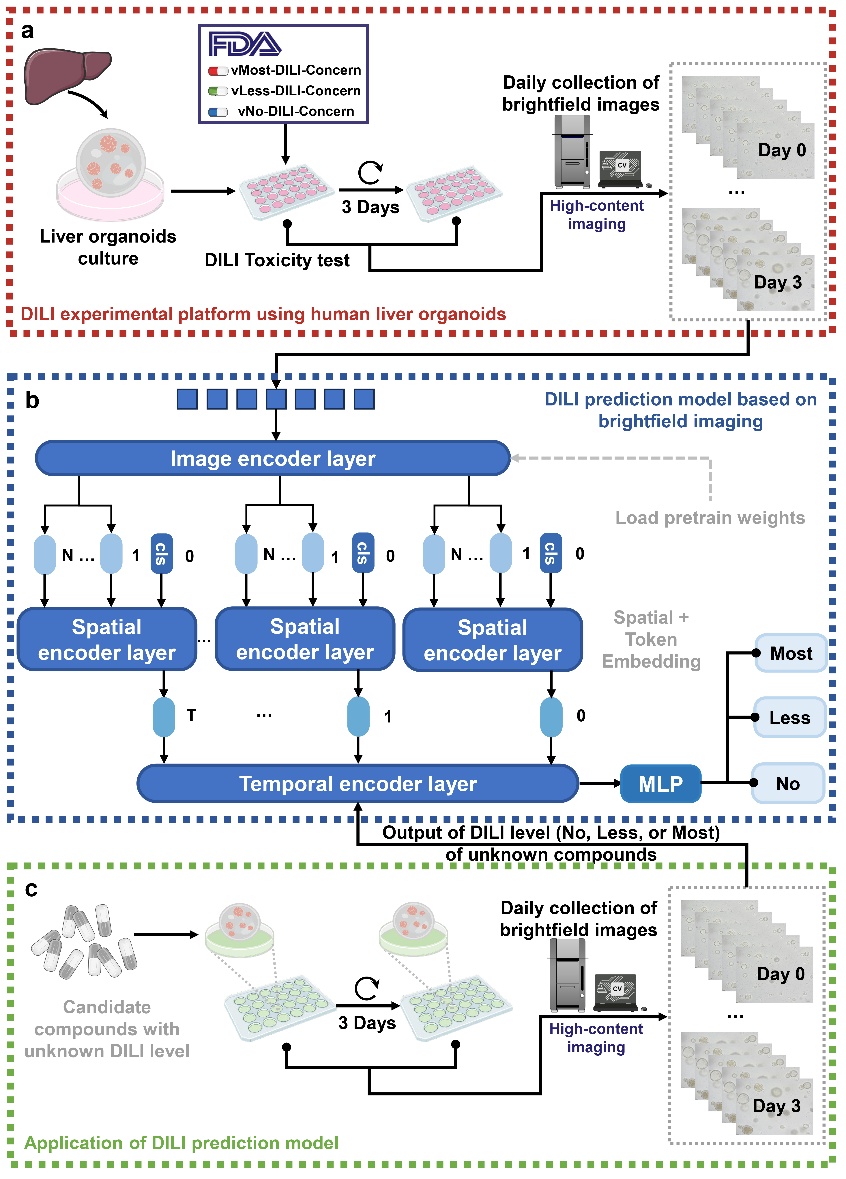

药物引起的肝损伤是临床试验失败及药物退市的主要原因之一。传统动物模型因种属差异,预测性能有限;而现有2D细胞模型缺乏类器官所具有的空间结构与多细胞互作。特别是在DILI风险分级(Most-DILI、Less-DILI、No-DILI)方面。该研究构建的集成“类器官-明场成像-AI预测”的肝毒性预测系统DILITracer,其主要特点与优势包括:(1) 采用了BEiT-V2 模型作为图像编码层进行预训练,从 700,000 张细胞图像数据中提取特征。(2) 模型可对肝毒性等级进行三元分类(No/Less/Most-DILI),且以FDA DILIrank 数据库基于临床证据的药物分类作为模型训练的标签。实现三分类的自动识别,整体准确率达82.34%,尤其对“无DILI风险”药物的识别准确率高达90.16%。(3) 免染色、低成本、可实时成像,适用于大规模高通量毒性筛查;(4) 模型具备时间维度动态判断能力,可模拟长期用药风险趋势;(5) 模型可拓展至更多化合物毒性优先级排序,服务于药物研发前期决策。DILITracer是目前首个基于无需染色、可动态追踪的AI智能DILI分级预测平台,展示了类器官明场图像在肝毒性化合物快速筛查与风险预警中的潜力。

该模型的代码已在公共平台完全公开,旨在为致力于体外肝损伤预测的研究者,以及监管科学与管理机构的专家,提供便利以复现模型并推动其应用。

目前,团队在推动药物性肝损伤(DILI)体外评估体系规范化发展方面开展了系列研究。团队牵头制定了《用于药物性肝损伤评价的人肝器官芯片技术规范专家共识》,并已启动《肝器官芯片》相关标准的制定工作。未来,团队将依托东南大学与研究院平台,通过医工交叉合作,构建一个完整的研究框架,涵盖关键技术研发、标准体系建设及智能预测系统。这一融合类器官芯片与人工智能技术的标准化DILI体外智能评估体系,将成为新药早期筛选、化学品毒性分级预测中具有临床参考价值的有效解决方案。团队也正积极与相关医药企业合作,推进相关技术产业化。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s42003-025-08205-6

肝脏类器官AI模型助力药物肝毒性分级预测 https://app.kjrb.com.cn/app/template/displayTemplate/news/newsDetail/137/360412.html?isShare=true